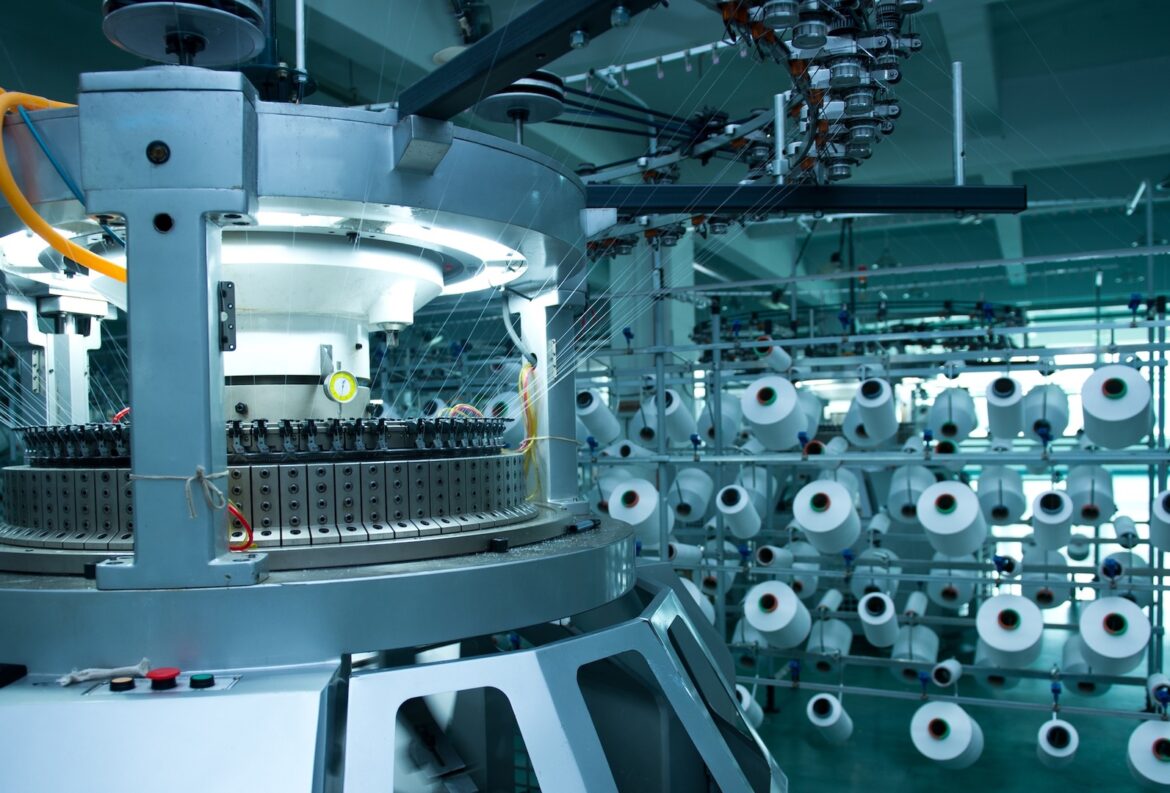

Rund 1.400 Unternehmen mit 120.000 Beschäftigten und einem Gesamtjahresumsatz von etwa 32 Milliarden Euro: Die Textilindustrie ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Als Zulieferer für andere Industrie- und Wirtschaftszweige und als Innovationstreiber steht die Branche aber gleichzeitig vor einem Umbruch. Spezifische Anforderungen, technologische Fortschritte und das Erschließen neuer Märkte gehören zu den Aspekten, die bei der Gestaltung der Zukunft der Textilindustrie in Deutschland von größter Wichtigkeit sein werden.

Textilien und Mode aus deutscher Produktion sind ein wichtiger Baustein für die gesamtdeutsche Industrie. Laut Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. erwirtschaften rund 1.400 Unternehmen aus den Bereichen Textilien und Mode von der Herstellung bis zum Bekleidungseinzelhandel einen jährlichen Umsatz von rund 32 Milliarden Euro.

Ein Drittel davon entfällt auf die Zulieferungen, die die Textilindustrie an andere Branchen leistet. Vor allem die Bekleidungsindustrie profitiert mit Zulieferungen mit einem Wert von mehr als 4 Milliarden Euro sehr von der deutschen Textilherstellung. Daneben finden textile Erzeugnisse aber auch in zunehmendem Umfang ihre Anwendung in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, der Elektro- und Elektronikindustrie oder im Baugewerbe.

Dass die deutsche Textilindustrie für viele andere Branchen von so großer Bedeutung ist, liegt nicht zuletzt an ihrer Innovationskraft. Die Zusammenarbeit der 16 deutschen Textilforschungsinstitute mit den deutschen Textilunternehmen sorgt dafür, dass immer wieder neue High-Tech-Textilien und nachhaltigere Produktionsprozesse entwickelt werden können.

Textilien für die Zukunft

Globale Lieferketten und Märkte, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind auch für die Textilindustrie bestimmende Themen. Aber nicht allein wegen der Anforderungen an die eigene Branche, sondern genauso mit Blick auf die Produkte, die Textilunternehmen für eine nachhaltigere, effizientere Welt liefern können.

Das Forschungskuratorium Textil (FKT) hat zusammen mit dem Berliner Institut für Innovation und Technik (iit) die Fragen untersucht, die für die Textilforschung und -industrie in den kommen Jahren besonders relevant sein werden. Die Studie „Perspektiven 2035“ fasst die Ergebnisse eines zehnmonatigen Projektes zusammen. Vier grundlegende Kategorien wurden im Rahmen eines Workshops mit Beteiligung von Experten herausgearbeitet.

Umbruch im Zeichen von Nachhaltigkeit, Effizienz und Multifunktionalität

Nach wie vor sind Veränderungen im Bereich Nachhaltigkeit einer der stärksten Treiber für die Transformation von Wirtschaft und Industrie. Eine höhere Bepreisung von CO2-Emissionen, neue Vorgaben im Sinne einer Kreislaufwirtschaft und mehr Herstellerverantwortung beim Recycling erfordern in allen Industriezweigen ein Umdenken.

Während die Branche einerseits darauf achten muss, wie sie schärfere Umweltrichtlinien in ihren eigenen Prozessen umsetzt, können die Produkte aus der Textilindustrie andererseits in anderen Branchen für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Biologisch abbaubare Fasern, „Design for Recycling“ und nachhaltige Erzeugnisse für Automotive, Home und Living sind nur einige Schlagworte, die dabei relevant sind.

High-Tech-Textilien für klügeres Bauen

Eine der ressourcenintensivsten Branchen überhaupt ist das Bauwesen. Beton, Stahl und Glas benötigen große Mengen an Rohstoffen und Energie für ihre Herstellung. Hinzu kommt das Gewicht von Stahlbeton-Elementen für den Gebäudebau. Nachhaltiges Bauen setzt deswegen zunehmend auf Alternativen, die sich klima- und umweltschonender produzieren und besser instand halten lassen.

Textilien kommen deshalb schon jetzt in unterschiedlichen Formen in der Bauindustrie zum Einsatz:

- Carbon-Beton als leichterer Ersatz für Stahlbeton ist Bestandteil vieler Forschungsprojekte. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf Möglichkeiten, die Haftung zwischen Carbonfasern und Beton zu optimieren.

- Textile Sensoren lassen sich auf ähnliche Weise direkt in Bauteile integrieren, um ihren Zustand im Rahmen von „Predictive Maintenance Services“ durchgehend überwachen und Beschädigungen oder Abnutzungen frühzeitig erkennen zu können.

- Die Verbindung von hochflexiblen Heizleitern und textilen Trägermaterialien wird unter anderem in Infrarotheizelementen eingesetzt, die zum Beispiel in Neubauten als flächenbündige Einbauten in Wänden oder Decken genutzt werden können. Sie sorgen für ein angenehmes Raumklima, kommen aber in der Regel als zusätzliche Wärmequelle zur Ergänzung von konventionellen Heizsystemen zum Einsatz.

Smarte und multifunktionale Textilien

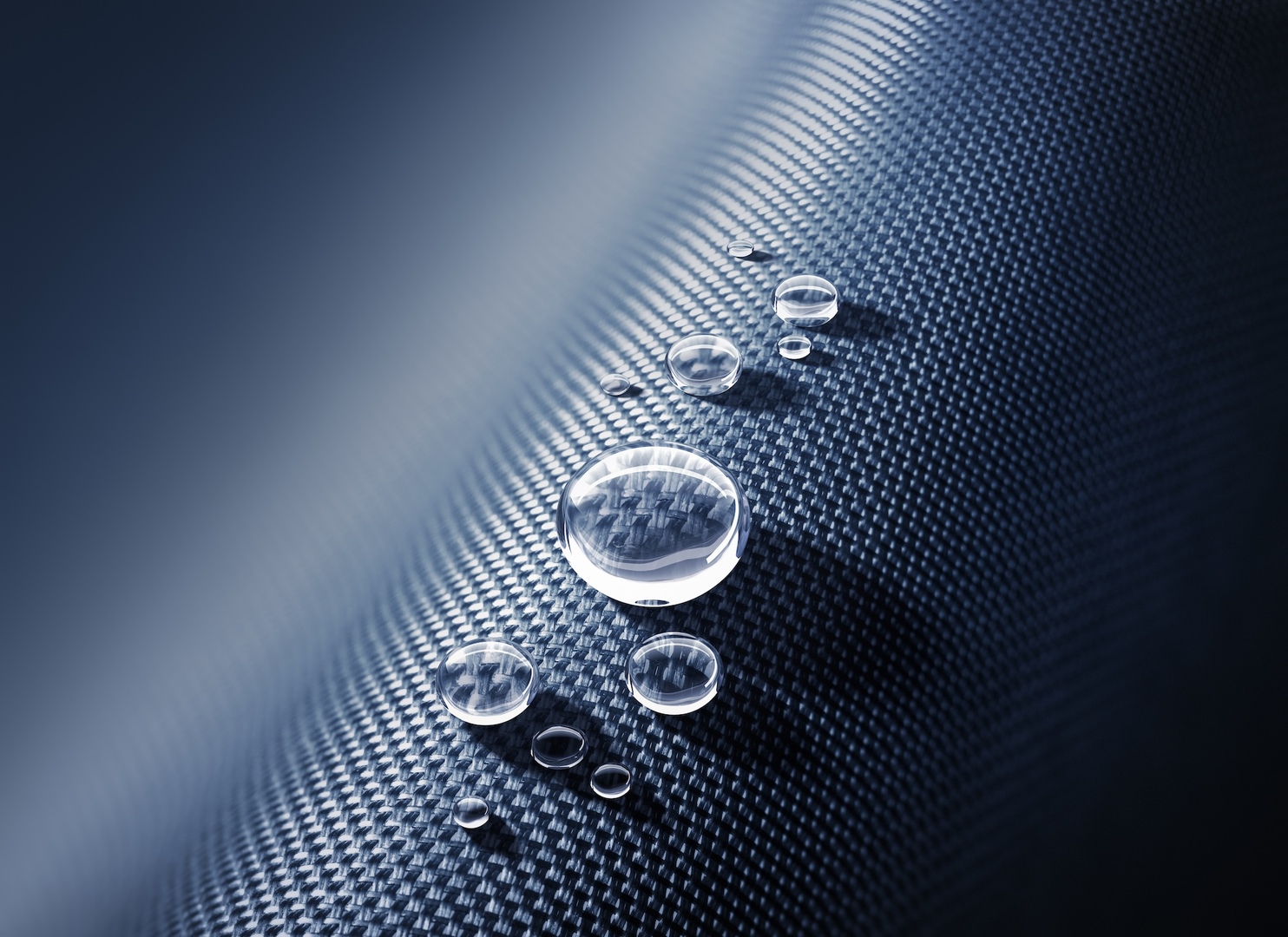

Innovative Fasern können schon heute mit verschiedensten Eigenschaften und Funktionen ausgestattet werden. Nicht zuletzt im Bereich Sportbekleidung helfen Material-Mixe dabei, gewünschte Merkmale wie Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport oder antibakterielle Wirkungen punktgenau zu steuern. Ein weiterer Vorteil solcher Fasern liegt darin, dass sie häufig aus Zellulose gewonnen werden. Sie bestehen daher aus nachwachsenden Rohstoffen.

Die Funktionalisierung von Textilien wird in vielen Anwendungsbereichen an Bedeutung gewinnen:

- Die Möglichkeit, den Textilfasern im Herstellungsprozess Nanopartikel beizufügen, erweitert das Einsatzspektrum ungemein – vom verbesserten UV-Schutz bis zur antimikrobiellen Wirkung.

- Zusammen mit der stärkeren Funktionalisierung geht die Individualisierung einher, nicht zuletzt gestützt durch neue Produktionsprozesse wie 3D-Druck, 3D-Weben, 3D-Stricken etc. On-Demand in Verbindung mit Just-in-Time-Herstellung wird auch durch die fortschreitende Digitalisierung in Zukunft ein potenziell massenmarkttaugliches Geschäftsmodell.

Adobe Stock © peterschreiber.media

Innovative technische Textilien mit vielen neuen Anwendungsgebieten

Die Experten des FKT gehen davon aus, dass eine immer größere Zahl an Branchen in Zukunft auf textile Lösungen zurückgreifen wird. Viele neue Anwendungen könnten allerdings zunächst nur für Nischenmärkte interessant sein. Dazu gehören beispielsweise Einsatzmöglichkeiten bei der Züchtung und Implantierung von künstlichem Haut-, Muskel- oder Nervengewebe für den medizinischen Bereich.

Ebenfalls vorstellbar sind textile Drug-Delivery-Systeme. Sie können Wirkstoffe direkt an die Haut der Patienten abgeben, gegebenenfalls direkt an den betroffenen Körperstellen. In Verbindung mit Sensoren für das Health Monitoring ergeben sich dadurch verschiedene Therapiemöglichkeiten.

Im Straßenbau könnten textile Komponenten Straßenbeläge mit zusätzlichen Funktionen ausstatten. Nach Meinung der FKT-Experten sind Fahrbahnen denkbar, die Wärme und Druck von Reifen in elektrische Energie umwandeln. Zumindest für kleinere Verkehrsflächen wie Parkplätze oder Parkhäuser halten die Fachleute derartige Lösungen für umsetzbar.

Textilindustrie entwickelt sich weiter

Im Vergleich mit der gesamten deutschen Wirtschaft zeigen sich die Unternehmen der Textilindustrie weiterhin sehr innovationsbereit. Der ZEW Branchenreport Innovationen für das Jahr 2024 weisen einen Anteil von 61 Prozent bei Unternehmen mit Innovationsausgaben aus. Bei Textilunternehmen mit kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit liegt der Anteil sogar etwas mehr als doppelt so hoch im Vergleich zur Wirtschaft insgesamt.

Daraus ergibt sich ein Anteil von über 63 Prozent bei den Innovatoren, also von Unternehmen, die innerhalb eines Dreijahreszeitraums mindestens eine Produkt- oder Prozessinnovation eingeführt haben. Angesichts der hohen Dichte an Forschungseinrichtungen, die sich mit textilen Innovationen beschäftigen, ist also weiterhin mit Neuerungen für die Zukunft zu rechnen.